「10年間やってきたことを使って、一枚の絵を描く、そんな展覧会です」

抽象画のように見えて実は具象、平面作品なのに奥行を感じてしまう不思議──ストライプや円形の組み合わせというシンプルな構成要素とビビッドな色使いで一度見たら強く記憶に残る作品を発表する美術作家、今井俊介さん。初の大規模個展の感想やブレのない制作の姿勢を伺った。

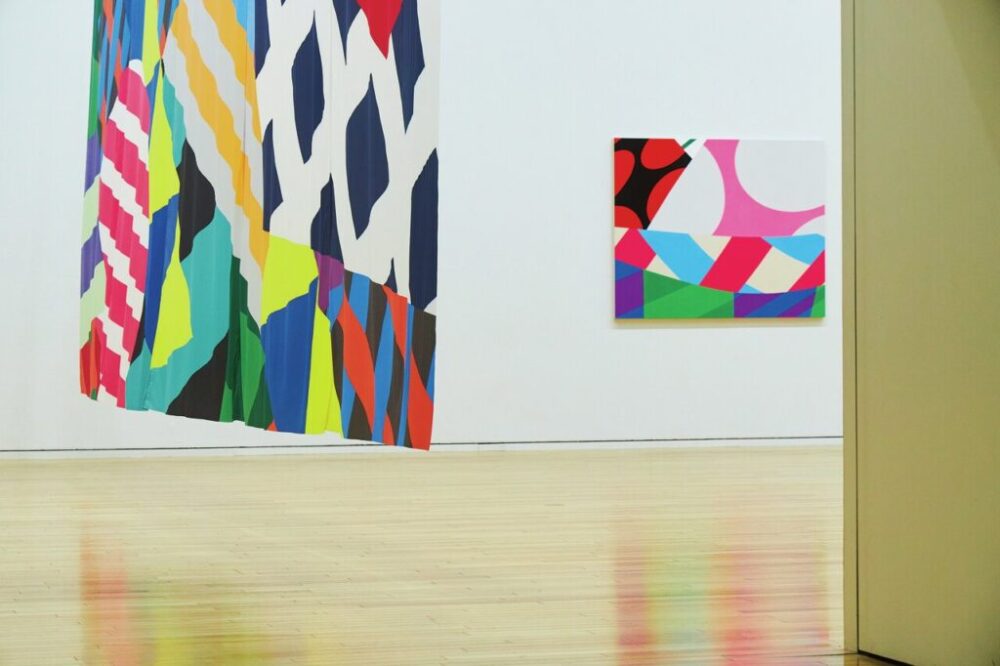

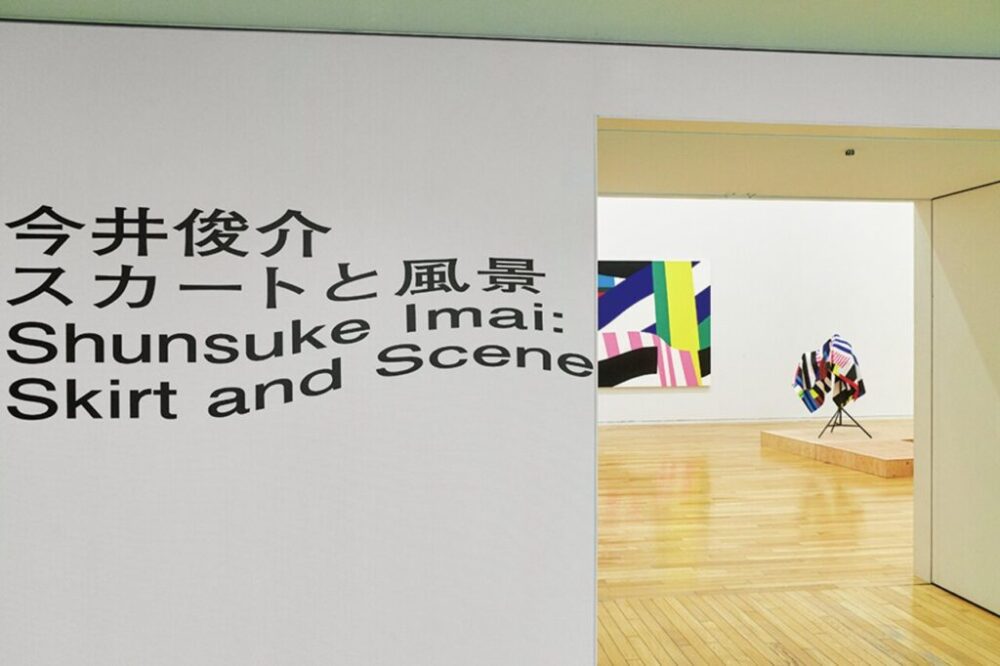

──昨年の丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、そして今年4月からの東京オペラシティアートギャラリーでの「スカートと風景」展はご自身としては初となる大規模個展ですが、実際に取り組んでみての感想をお聞かせください。

通常、ギャラリーで個展をやるときは基本的に新作を発表する、つまり制作年がほぼ同じという作品で構成するわけですが、今回の美術館での個展は10年ほどの期間の作品のなかからピックアップしています。制作年が離れた作品を初めて一緒に展示したのですが、やってみて「想像していた以上に変化がある」と感じました。

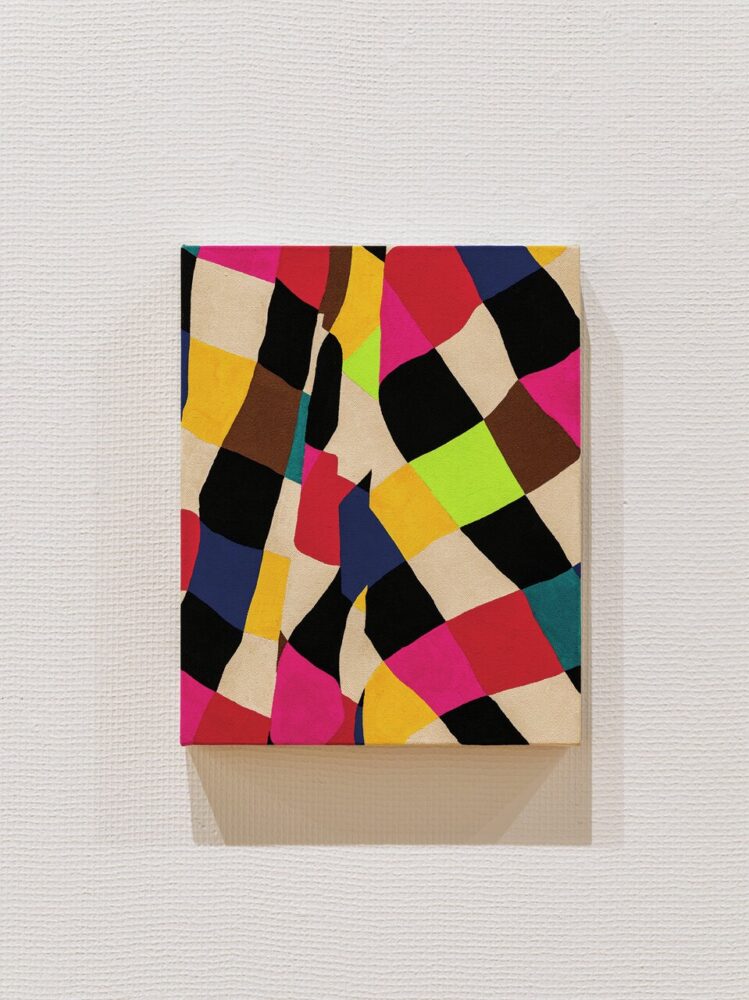

シマシマがグニャッとしている絵で同じといえば同じなんですが、見え方としては随分変わったなと自分でも驚いた部分と、「まったく変わってないな」という軸というかブレないところを改めて実感しました。自分でもよく飽きずにこれだけやってきたなとも思いましたし、10年間やってきたものを使って「もう一枚絵を描く」ようなな気持ちで展覧会を作ったのでその経験は僕にとってすごく新鮮でした。作品を見直してみて「あのときはこんなことを考えていたな」と思い出すきっかけにもなりましたね。

──変化があったとのお話が出ましたが、展示の終盤で観られるインタビュー映像で「こんなふうに変化させていこうというのでなく、やってきて生じた変化や発展に自分で気づくことが大切」というようなことをおっしゃっていたのを思い出しました。

そういうつもりでやってきたのがやっぱりそうだったんだなと再確認できましたね。実はあのインタビューを収録したのは丸亀の展示の前で、展示の構成などは把握していても、それを観てどういう効果が生まれるのかはまだ実感できていないタイミングなんです。日々見つかる問題点や面白いなと思ったことを次の絵でどう展開しようかなと淡々とやり続けてきたからこそ、こういう展覧会が作れたんだろうと思います。「次はこうしてやろう」と考えて作品制作をしていたらもっとバラついた展示になっていたんじゃないかな。

──具体的に「変化したな」と感じるのはどういう点でしょうか?

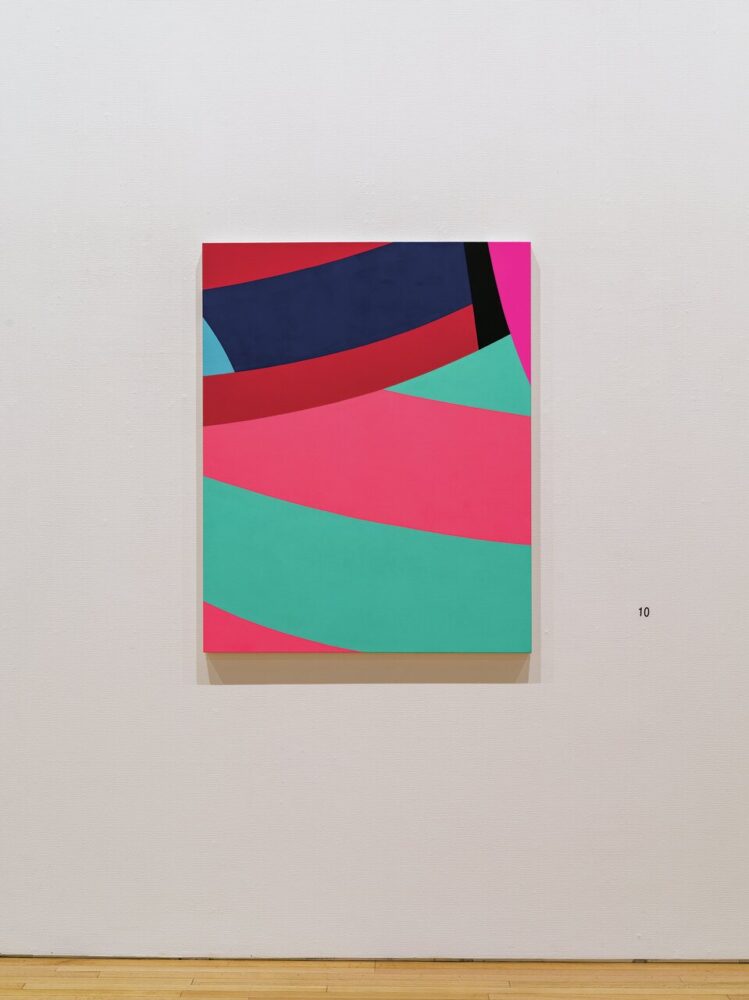

うーん……「塗り」ですかね。最初の頃の作品は自分でキッチリやっているつもりでもいま見ると塗れていない。絵画における「手ぐせ」みたいな個性をなくしていきたいと考えていて。油絵だと絵の具の乗せ方で個性が出ると思うのですが、そういうことに頼らなくても絵画は描けるんじゃないかと思っていたので、いかに塗りムラをなくしていくかというのに腐心していたんです。

このシリーズに取り組みだしたのが2011年なんですが、今回の展示で2017年、2018年あたりが塗りのきれいさのピークだというのがわかりました。逆に2022年の作品には結構塗りムラがあります。数年前の僕だったらそれは許せなかったと思うんですけど、そこにこだわらずとも自分の絵は描けるんだなとわかったんでしょうね。もちろん意識的にやっていたわけではなかったんですが、こうして並べてみることでそれがはっきりと見えたし自分でも理解できたのはすごくいい経験でした。

──PCでパターンを組み上げ、出力した紙を歪ませたり曲げたりしたものを撮影し、それをカンヴァスに描いてゆくという制作手法は特に変化はありませんか?

そうですね。大型作品の場合は出力する紙のサイズも大きくなっていったという程度です。

「接する色と色との際に生じるわずかなゆらぎが僕の絵には大切」

──「塗り」についていえば今井さんはマスキングせずに色を塗っているんですよね。驚きました。

実は最初期の作品ではマスキングしているものもあるんですけどいまはまったく使っていないです。マスキングするとどうしても色の「際」が均質で硬いものになってしまう。色と色との「際」にコンマ何ミリかの塗られていないところがあったりちょっとはみ出していたりという「ゆらぎ」が僕の絵にはすごく大切なんじゃないかなと思います。

僕は「画家」に対する憧れというのが強くあって自分の肩書きを聞かれたとき「美術作家」と答えているんですが、本当は「画家」と名乗れるようになりたい。けど「画家」っていうのもなんだかおこがましく思ってしまったり、またちょっと気恥ずかしかったりもします。画家というとひとつひとつの絵画が自立していることが多いと思うんですが、自分のいまのアプローチが「空間丸ごと一枚の絵」という感覚で取り組んでいるので、そのあたりの違いもあるのかなと。

それで先ほど「ゆらぎ」ということを言いましたが、そういう部分で画家になろうとしているのかもしれませんね。「描いている」という感覚を持ちたいという。

「難しく考えず、音楽を聴くように作品を見てもらえたら」

それぞれの絵の図象としてのイメージと、寄って見たときの情報量がまったく違う、そのギャップは面白く感じてもらえると思います。だから出力ではいけないんですよね。柄が重要なのであればそれでも構わないと思うんですが、そうではないので。

そういう点はこれからも僕が向き合っていかなければいけないところなんだと思います。型で作られたお茶碗と手で挽いたお茶碗がぱっと見でも違いがわかる、そういう感覚は僕にとって大事だと考えています。

──作品のもとになるものを曲げたり歪めたりするのも手作業ですから、実は今井さんの作品には各所に手の痕跡がありますね。

そこが大事ですよね。たまたまそのときにそういう気分だったからこういう歪み方をしていて、だからこういう絵ができているわけで。作品制作のなかでは、柄を作って出力してそれを手でグニャグニャ歪ませて、それを写真に撮ってトリミングを考えてという工程が一番「制作している」「ものを作っている」という感じがしていて。

塗っているときの際の攻め方なんかももちろん「作っている」のですけど、そこには同時に作業感もある。一般的な絵画のように描きながら「ここをどうしよう」というのがない制作方法なので。

──柄は今井さんの作品の面白さのひとつであるのは間違いないんですけど、あまりにもそれに引っ張られすぎてしまうと、作品本来の個性を見過ごしてしまうことにもなりそうですよね。現物を見ることで「手の痕跡」を目のあたりにするのも重要だと思います。

作品を表面的に捉えられて「つまらない」とか「全部同じじゃん」なんて言われることもあるんですが、こっちとしては全部同じでいいんです。そういうふうに作っているので。でも興味を持って鑑賞してもらえればさっき話したようなところを面白がってもらえると思うし、ほかの絵の見え方も変わるんじゃないかと思います。

──本展の作品の端緒となったのは、お知り合いの方が穿いていたチェックのスカートが風でフワッと波うったのを見て、というのは各所で語られていますが、以降の着想源はなにかありますか?

色に関してはもともとはビビッドな色は苦手だったんですが、10数年前にとあるファストファッションの店内で蛍光色のフリースのディスプレイを見て「色に飲まれる」という感覚があったんです。「カラー・フィールド・ペインティング」のバーネット・ニューマンの真っ赤な作品を目の前で見たときの感覚に普通の生活のなかで出会ったんですね。それがきっかけで「こういう絵を作れるようになりたいな」と思いました。

それから東京にはネオンがたくさんありますし、あるいは看板を見て「この色の組み合わせいいな」とか、看板とそのまた向こうにある看板の色の並び方を「きれいだな」と思ったりとか。こういう作品を手がけるようになって、身の回りの事象やことがすごく目に入ってくるようになりましたね。

こんなふうな色の組み合わせを使えるのは僕の強みだと思っていて、派手でシマシマが歪んでいてというのは一度見てもらえば僕の絵だってわかるじゃないですか。そういうシグネチャーを持つことには意識的でいます。

──作品に現代の風景が多かれ少なかれ投影されているわけですね。それを声高にいわないところに今井さんの作品から感じる風通しの良さがあるように思います。

自分の作品について語れといわれれば専門的な話でも語れますけど、それよりも美術館に足を運んで僕の作品を見てくれた人が「うわ派手だな」とか「目がチカチカするな」とか「でかいな」といった感想を持ってくれるのが大切だなと思っているんです。

だからあえてそのあたりは深く説明しないようにしていますね。美術、特に現代美術って難しいと思われがちですが、何かを理解しなきゃいけないと思わず、そういうのを抜きにして美術に触れ合う時間を持ってもらえたらと思うんです。

僕の作品は一枚の絵を通じて何かを伝えようというタイプのものではないですし、音楽を聴くのと同じ感覚で難しく考えず見てもらえたら嬉しいです。5年後でも10年後でもその体験を思い出したとき「あ、あれってこういうことだったのかも」と気づいてもらえる瞬間があったらそれは幸せなことですね。

色や柄を歪ませる独自の制作方法。

展示の最後には、PCでパターンを作って紙に出力したものを歪ませてカメラで撮影し、それをカンヴァスに描くという一連の制作過程を知ることができる、資料と制作に用いられる道具や画材も展示。こう見ると作品が完全に具象であるのがよくわかる。同エリアで観られるインタビュー映像にも制作風景が収録されている。

現在の作風に至る過程も楽しめる、東京の美術館で初の大型個展が開催中。

東京の美術館では初の個展となる本展は2022年に丸亀市猪熊源一郎現代美術館で開催された同名展の巡回展。開催に際して、東京オペラシティアートギャラリーの空間に合わせた展示を再構築、布を用いた大規模なインスタレーションも制作された。

『今井俊介 スカートと風景』

会期:4月15日(土)〜6月18日(日)

会場:東京オペラシティ アートギャラリー

開館時間:11:00〜19:00(入場は18:30まで)

休館日:月曜日

入場料:一般1400円、大・高生 800円、

中学生以下無料

(出典/「2nd 2023年7月号 Vol.196」)

Photo/Yoshika Amino Text/Kenichi Aono

関連する記事

-

- 2025.12.06

数百足のブーツを直してきたリクラフターに聞いた、レッドウィングの魅力とは?

-

- 2025.12.02

雑誌「2nd」の看板スタイリスト・吉村祥吾の「撮影前夜、事務所にて」第4回

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.cyberspace-lab.net/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)